सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनोखी बात यह थी कि यह पूरी तरह से संगठित और अहिंसात्मक था। गांधीजी ने सत्याग्रहियों को हर कदम पर ट्रेनिंग दी और उनसे यह सुनिश्चित कराया

1. सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिचय

सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व देखने को मिला। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, जब भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ तैयार होकर उनके द्वारा लागू किए गए अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। इस समय भारतीयों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। यह आंदोलन कोई साधारण बात नहीं थी; यह अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक प्रतिरोध जैसे принципों को लेकर पूरे देश में एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश थी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव 1919 में हुए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाओं पर थी। इसके साथ ही 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के असफल होने से जो निराशा फैली थी, उसने लोगों में गहरी असंतोष की भावना भर दी थी। गांधीजी ने इस स्थिति को भांपा और इसे एक ठोस उत्तर देने का समय समझा। उन्होंने भारतीयों को यह सिखाया कि सिर्फ याचना करने के बजाय, उन्हें शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। वो चाहते थे कि लोग समझें कि भारत अब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगा।

1930 के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। इसके बाद महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11बिंदुओं में अपनी मांगे रखीं। वो स्पष्ट कर रहे थे कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इनमें से एक महत्वपूर्ण मांग यह थी कि नमक पर कर को हटाया जाए, क्योंकि यह सबसे गरीब लोगों पर भी बोझ डालता था।

महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। इसे दांडी मार्च कहा जाता है। यह यात्रा 24 दिनों तक चली और लगभग 240 मील थी, जिसमें गांधीजी के साथ 78 सत्याग्रही थे। यह मार्च केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नैतिक विद्रोह नहीं था,

बल्कि यह भारतीय जनता में जागरूकता फैलाने के लिए भी एक मजबूत प्रतीक बन गया। गांधीजी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्री तट पर पहुंचकर नमक बनाकर स्वयं को ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रस्तुत किया। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने भी ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। नमक के साथ-साथ उन्होंने शराब की दुकानों का बहिष्कार किया और सरकारी वस्तुओं को ठुकराया। कई लोग टैक्स चुकाने से मना करने लगे, और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर स्वदेशी कपड़े पहनने लगे।

महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने भी इस आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं ने भी नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया, मजदूरों ने ब्रिटिश फैक्ट्रियों में काम करना त्याग दिया और छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया।

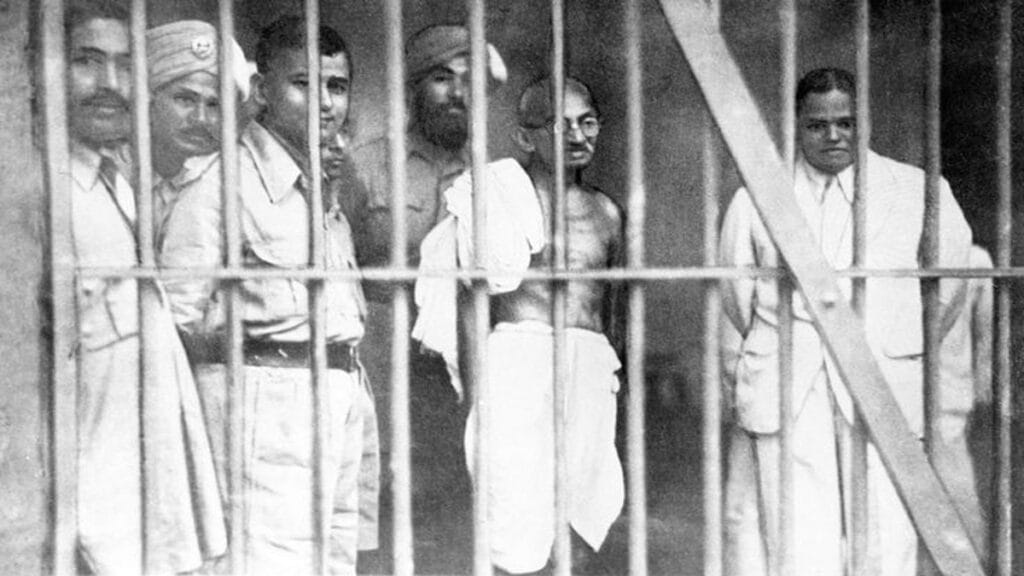

सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रकार की दमन नीतियाँ अपनाईं। कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खुद गांधीजी भी शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाईं। फिर भी, सत्याग्रहियों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी। गांधीजी ने यह कहा था कि अगर विरोध शांतिपूर्ण और नैतिक तरीके से किया जाए, तो वह ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जो किसी भी हिंसक आंदोलन से ज्यादा असरदार हो सकता है।

1931 की शुरुआत में, ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बल के सहारे खत्म करना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसमें सरकार ने आंदोलनकारियों को रिहा करने और कुछ मांगों को मानने पर सहमति दी। गांधीजी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया।

इस समझौते के तहत उन्हें लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला। हालांकि, यह सम्मेलन भारत की स्वतंत्रता पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सका, जिसके चलते गांधीजी निराश होकर लौटे और आंदोलन फिर से तेज हो गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लोगों में गहरा असंतोष पैदा किया और यह एहसास कराया कि संगठित और शांतिपूर्ण तरीकों से भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। इसने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया। यह दिखाया कि अगर जनता एकजुट हो जाए, तो कोई भी सत्ता उसे फेल नहीं कर सकती।

सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में भी उभरा। हिन्दू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, ग्रामीण और शहरी सभी ने मिलकर भाग लिया, यह दिखाते हुए कि स्वतंत्रता केवल एक वर्ग का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश की मांग है।

सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नए दिशा में मोड़ा, जिसमें आत्मबल, नैतिकता और जनभागीदारी को प्राथमिकता दी गई। गांधीजी की यह विचारधारा आने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी। हालांकि तुरंत बाद भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और स्वशासन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इस आंदोलन की अप्रत्यक्ष सफलता थी, जिसमें भारतीयों को कुछ हद तक स्वशासन दिया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन सिद्ध करता है कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं और नेतृत्व में नैतिकता होती है, तब वो इतिहास को बदल सकते हैं। इस प्रकार, सविनय अवज्ञा आंदोलन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, बल्कि विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक बदलावों का प्रतीक भी था।

इसने दिखाया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी अत्याचारी सत्ता से मुक्ति पाई जा सकती है। गांधीजी का यह नेतृत्व भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना जगाने वाला था, जिसने उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आज भी प्रेरणादायक है।

2. इस आंदोलन की शुरुआत

सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। यह न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक चुनौती थी, बल्कि इसका मकसद था लोगों को खुद इस संघर्ष का हिस्सा बनाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने व्यापक विचार-विमर्श और योजनाबद्ध रणनीतियों के साथ शुरुआत की।

1929 में लाहौर में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तब स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। 26 जनवरी 1930 को, भारत के लोगों ने निर्णय लिया कि वे अब सिर्फ स्वायत्तता नहीं मांगेंगे, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे। इस यूँ कहें कि यह एक स्टेज था जहाँ से जनता का संघर्ष याचना के बजाय आत्मनिर्णय का हो गया।

महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना में बेहद सोच-समझकर कदम उठाए। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी न हो और इसका आधार नैतिकता पर न हो। गांधीजी ने महसूस किया कि लोग तभी इस संघर्ष में भाग लेंगे जब उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

नमक कर को उन्होंने एक ऐसे मुद्दे के रूप में चुना जो सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करता था। यह कर भारत के गरीबतम नागरिकों से भी वसूला जाता था, और नमक तो वैसे भी सबकी जरूरत थी। ब्रिटिश सरकार ने इस पर एकाधिकार स्थापित कर दिया था, जिससे कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। यह सचमुच में अन्याय का एक बड़ा उदाहरण बन गया।

इस सोच के साथ, गांधीजी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। यह पत्र आंदोलन की शुरुआत से पहले की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उन्होंने इस पत्र में 11 सूत्रीय मांगें पेश की, जो विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित थीं। नमक कर की समाप्ति, विदेशी करवारे उत्पाद की दुकानों पर रोक, सरकारी नौकरियों में फैसले लेते वक्त भारतीयों को समान मौके देना, किसानों से ज़्यादा लगान न लेना और अन्य कई विषय इस पत्र में शामिल थे।

गांधीजी ने साफ-साफ लिख दिया कि अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। यह उनका नैतिक अल्टीमेटम था जिसमें उन्होंने चेताया कि अगर सरकार लोगों के हित में बदलाव नहीं लाएगी, तो आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा।

सरकार ने गांधीजी की इन मांगों को घौर से नहीं लिया और संतोषजनक उत्तर देने में चूक गई। इसके चलते, गांधीजी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक यात्रा बन गई, जिसमें उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 240 मील की यात्रा की।

इस यात्रा ने न केवल राजनीतिक माध्यम से बदलाव का संदेश दिया, बल्कि आम लोगों को भी आंदोलित कर दिया। यात्रा के दौरान, गांधीजी ने गांवों से गुजरते हुए मोहल्लों में बात की, लोगों को जागरूक किया, और यह स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का है।

6 अप्रैल 1930 को, जब गांधीजी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, यह एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण बन गया। यह एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी, जिसने भारत में जनक्रांति की शुरुआत की। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मोड़ था, क्योंकि अब देशभर में लोग अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ खड़े होने लगे। लोगों ने ना सिर्फ नमक कानून का उल्लंघन किया बल्कि शराब की दुकानों का बहिष्कार शुरू कर दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और करों का भुगतान करने से इंकार कर दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनोखी बात यह थी कि यह पूरी तरह से संगठित और अहिंसात्मक था। गांधीजी ने सत्याग्रहियों को हर कदम पर ट्रेनिंग दी और उनसे यह सुनिश्चित कराया कि वे किसी भी उकसावे में आकर हिंसा का सहारा न लें। उन्होंने उन्हें नैतिक अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत में लोग अन्याय नहीं सहेंगे। न केवल गांधीजी, बल्कि कई दूसरे नेता जैसे नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद और राजगोपालाचारी भी इस आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का नेतृत्व कर रहे थे।

सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ा ही व्यापक था और इसका सामाजिक प्रभाव भी गहरा था। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी, किसानों का लगान देने से मना करना, युवाओं का सरकारी स्कूलों से बाहर निकलना और श्रमिकों का हड़ताल पर जाना जैसे संकेत थे कि यह अब केवल राजनीतिक़ नेताओं का संघर्ष नहीं रह गया था। गांधीजी ने नमक जैसे साधारण मुद्दे को उभारा, जो जनआंदोलन की जड़ों को मजबूत करने का आधार बना।

ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया और गांधीजी समेत कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। यह सरकार की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत थी कि आंदोलन अपने पहले चरण में ही बहुत सफल रहा था। इसने इसे स्पष्ट किया कि गांधीजी की रणनीति ने ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना दिया था। यह आंदोलन अब मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर पर भी ब्रिटिश शासन के लिए खतरा बन गया था।

शुरुआती प्रक्रिया की एक और खास बात यह रही कि इस में पूरे भारत के विभिन्न समाज और समुदाय शामिल हो गए। बंगाल से लेकर पंजाब, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक सब जगह के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। लगभग हर क्षेत्र में स्थानीय नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।

इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सभी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसने दिखाया कि जनता सही रास्ते में नेतृत्व पाकर किसी भी सत्ता को चुनौती दे सकती है। यह आंदोलन एक जीता-जागता उदाहरण बनकर सामने आया कि अगर जनता एकजुट हो जाए, तो कोई भी दबंग शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इस शुरुआती प्रक्रिया ने अगले वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक नई ताकत दी, जो अंततः 1947 में स्वतंत्रता के रूप में फलित हुई।

3. इस आंदोलन के कारण

सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जोकि कई मुद्दों की वजह से उभरा, और ये मुद्दे सीधे तौर पर उस वक्त के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात से जुड़े थे। गांधीजी के नेतृत्व में यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने भारतीयों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की ख्वाहिश को दर्शाया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने का काम कर रहा था। इसके पीछे जो कुछ भी था, उसे समझने के लिए हमें उस वक्त की समस्याओं में झांकना होगा जब भारत औपनिवेशिक शासन का शिकार था। उस समय राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानताओं ने लोगों को गहरी चोट पहुँचाई थी।

ब्रिटिश शासन की नीतियों की बात करें, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वे बहुत ही निरंकुश थीं। भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। जैसे ही 1919 में रौलट एक्ट लागू हुआ, सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार मिल गया।

इससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों पैदा हुए। उसी साल जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने तो स्थिति को और भी बदतर बना दिया, जहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने निर्दोष भारतीयों का खून बहाया। इसने साफ कर दिया कि British शासन को न तो न्याय की परवाह थी और न ही मानवाधिकारों की। इसके बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसे चौरी-चौरा कांड के बाद रोकना पड़ा, तो यह स्थिति और भी निराशाजनक हो गई। लेकिन यह असंतोष चुपचाप अंदर ही अंदर फड़फड़ाता रहा।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीयों को अब यह समझ में आ चुका था कि सिर्फ सुधारों से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह भारतीयों के लिए घोर अपमान का विषय था क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपने भाग्य का फैसला करने की इजाज़त नहीं थी।

जब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा, तो उनकी मृत्यु ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। यही वह बिंदु था जहाँ से लोगों ने प्रतिरोध का रास्ता अपनाने का तय किया।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटिश नीतियाँ बहुत निराशाजनक थीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद कोई सहायता नहीं दी और किसानों पर काफी अधिक टैक्स लगा दिया। इससे किसानों की हालत और खराब हो गई और वे कर्ज के बोझ तले दबने लगे।

ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय किसानों को नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया, जिससे अनाज की कमी और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। दूसरी तरफ, ब्रिटिश उद्योगों का भारत में आना भारतीय हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को खत्म कर रहा था।

इसके कारण भारतीयों के लिए अपने व्यवसाय करना बहुत मुश्किल हो गया और उन्हें सिर्फ मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी आर्थिक दुष्प्रभाव ने भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता की चाह को और भी बढ़ा दिया।

इसके अलावा, नमक कानून ने भी लोगों में भारी असंतोष पैदा किया। नमक तो हर भारतीय को चाहिए होता था, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन Britihs सरकार ने इस जरूरी चीज पर टैक्स लगा दिया और इसके उत्पादन पर भी रोक लगा दी। गांधीजी ने इसे अन्याय का प्रतीक माना और कहा कि यही वह मुद्दा है जिससे पूरे देश को एकजुट किया जा सकता है। नमक पर कर के खिलाफ आंदोलन का निर्णय न सिर्फ आर्थिक दमन के खिलाफ था, बल्कि यह सांस्कृतिक और नैतिक विद्रोह का भी प्रतीक बन गया।

साथ ही, भारत में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब एक ऐसा संगठन बन गई थी जो आम जन के विचारों का सही प्रतिनिधित्व कर सकती थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, तो यह साफ हो गया कि अब वे सिर्फ समझौतों से संतोष नहीं करेंगे।

इस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी मनाने का निर्णय भी लिया गया, जिससे जन जागरूकता और भी बढ़ी। कांग्रेस के नेताओं को अब समझ में आ गया था कि मात्र प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोगों को आंदोलनों में शामिल होना होगा।

गांधीजी का विचार था कि अगर जनता को संगठित करके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाया जाए, तो किसी भी अन्यायी व्यवस्था को झुकाया जा सकता है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को नैतिक ढंग से कानूनों का उल्लंघन करने का एक रास्ता माना। गांधीजी की लोकप्रियता और जन विश्वास ने आंदोलन को एक जन लहर में बदल दिया। वह लोगों को केवल नेतृत्व नहीं दे रहे थे, बल्कि उनहें संघर्ष की प्रेरणा भी दे रहे थे।

ब्रिटिश सरकार की अनदेखी भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। 2 मार्च 1930 को गांधीजी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखकर अपनी मांगें रखीं। सरकार के पास मौका था कि वो स्थिति को संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि सरकार टकराव से बचना नहीं चाहती थी, जिससे गांधीजी और कांग्रेस के नेता समझ गए कि अब सविनय अवज्ञा ही एकमात्र रास्ता है।

भारत में सामाजिक समस्याएँ भी बड़ी भूमिका निभा रही थीं। जातिवाद, गरीबों की ओर अनदेखी, और असमानता जैसी मुद्दों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को सामाजिक सुधार की आवश्यकता से जोड़ा। गांधीजी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और कहा कि स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि सामाजिक और नैतिक परिवर्तन भी होना चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि जब तक समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक यह सिर्फ सत्ता का परिवर्तन होगा, एक व्यापक बदलाव नहीं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे एक सांस्कृतिक भावना भी थी। कई भारतीयों को अपने गौरवमयी अतीत की याद आ रही थी और वे चाहते थे कि उनकी संस्कृति और पहचान को फिर से स्थापित किया जाए। ब्रिटिश शासन ने भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाया था, जिससे भारतीयों में अपनी पहचान को लेकर एक नई भावना जगी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी की ओर प्रवृत्ति, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, और पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटने की अपील, इन सबका मकसद अपनी संस्कृति की पुनर्स्थापना करना था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को प्रेरणा दी। आयरलैंड, मिस्र, तुर्की और चीन जैसे देशों में हो रहे संघर्षों की खबरें भारत तक पहुँचीं। इससे भारतीय युवाओं में एक नई ऊर्जा और आत्मबल जागृत होने लगा। यह एक ऐसा दौर था जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक उभार आ रहा था और भारतीय नेताओं ने इसे अपने आंदोलन में शामिल किया।

इस तरह देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे अनेक कारण थे – राजनीतिक अन्याय, आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानताएँ, सांस्कृतिक अपमान, और गांधीजी का नैतिक नेतृत्व। इन सबने मिलकर इस आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बनने दिया, बल्कि इसे स्वतंत्र भारत के निर्माण की एक ऐतिहासिक नींव बना दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन साबित कर दिया कि भारत अब अपनी दिशा खुद तय करना चाहता है, और इसके लिए वो किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार है।

4. सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतिहास

सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जो न सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमारे प्रतिरोध का प्रतीक बना, बल्कि इसने भारतीयों के दिलों में स्वराज्य की भावना को भी और मजबूत किया।

चलिए, इसे एक सुलझे हुए तरीके से समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे की सोच और घटनाएं पहले से ही चल रही थीं। जैसे जैसे असहयोग आंदोलन खत्म हो रहा था और साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, भारत की राजनीतिक स्थिति में एक ठहराव आ गया था। गांधीजी ने इसे तोड़ने का निश्चय सविनय अवज्ञा के जरिए किया।

अब, आप सोच रहे होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दरअसल एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोग ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने का संकल्प करते हुए भी अहिंसा और सत्य के रास्ते से पीछे नहीं हटे। यह एक ऐतिहासिक पल था जब माहौल ने कुछ बदलना शुरू किया।

2 मार्च 1930 को, गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ग्यारह मांगों की सूची साझा की। इनमें से कुछ प्रमुख थीं – नमक कानून को हटाना, शराब पर प्रतिबंध, कपड़ा उद्योगों की सुरक्षा, और गाँवों को स्वायत्तता देना। जब सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब गांधीजी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की।

यह यात्रा 24 दिनों में करीब 240 मील की दूरी तय की और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। जब गांधीजी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, तो यह सिर्फ एक नियम तोड़ने का मामला नहीं था, बल्कि यह सत्ता की नैतिकता को चुनौती देने का एक साहसी कदम था।

दांडी यात्रा के बाद पूरे देश में आंदोलन का एक नया सैलाब आ गया। लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, और शराब की दुकानों का घेराव किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हर वर्ग के लोग शामिल हुए – महिलाएं, छात्र, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, सब। यह महज एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक नैतिक क्रांति थी जिसमें जनता का आत्मबल जागृत हो रहा था।

जब गांधीजी को गिरफ्तार किया गया, तब आंदोलन और भी तेज़ हो गया। जगह-जगह प्रदर्शन और धरने होने लगे। जेलों में बंदियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। कई नामी नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी जेल भेजे गए, लेकिन यह आंदोलन की गति को धीमा नहीं कर सका। आम जनता का और भी गहरा जुड़ाव हो गया।

खान अब्दुल गफ्फार खान, जो ‘सीमा गांधी’ के नाम से जाने जाते हैं, ने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में अहिंसात्मक प्रतिरोध को एक जन आंदोलन में बदल दिया। पठान समुदाय ने पहली बार संगठित होकर ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया। इसी तरह बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी लोगों ने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन कर अपनी नाराजगी प्रकट की।

अप्रैल 1930 के बाद, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन की नीति अपनाई। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया, और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटनाएं सामान्य हो गईं। इसी बीच गांधीजी और कांग्रेस ने अनुशासन बनाए रखा। यह सोचने की चेष्टा की गई कि अगर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आंदोलन खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोगों की भावना और भी मजबूत हो चुकी थी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिला। विदेशी समाचारों और मानवाधिकार संस्थाओं ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। गांधीजी की छवि एक नैतिक नेता के तौर पर मजबूत हुई जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर साम्राज्यों को चुनौती दे रहे थे।

गोलमेज़ सम्मेलन में गांधीजी को बुलाया गया, और यह समझौता हुआ कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। हालांकि, यह समझौता कई लोगों को अधूरा लगा, गांधीजी के लिए यह पहली जीत थी।

लेकिन जब गांधीजी भारत लौटे, तो उन्हें दमन का माहौल मिला और आंदोलन फिर से शुरू हुआ। इसे ‘द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन’ कहा गया। यहाँ भी गांधीजी को गिरफ्तार किया गया, मगर ये आंदोलन फिर से लोगों के साथ जुड़ने लगा।

सविनय अवज्ञा आंदोलन भले ही तत्काल स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा, परंतु इसके ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने भारतीय राजनीति को नया आकार दिया, जनता को सिखाया कि वे संगठित हो सकते हैं, और इसने औपनिवेशिक शासन की नैतिक वैधता को चुनौती दी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी की मानसिकता का प्रतीक था। यह आंदोलन इस बात का सबूत था कि जब जनता संगठित होकर सत्य और अहिंसा को अपनाती है, तो ताकतवर शक्तियां भी उसे रोक नहीं सकतीं। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन ने न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता, समानता, और न्याय का एक प्रेरणास्त्रोत बना दिया।

5. इस आंदोलन का अंत

सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आंदोलन गांधीजी की सोच और उनके अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। इसने न सिर्फ लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ उठ खड़ा होने की प्रेरणा दी बल्कि ये दिखाया कि बिना किसी हिंसा के भी अन्याय का हकदार विरोध किया जा सकता है। शुरुआत में, इस आंदोलन ने भारत की जनता का ध्यान खींचा और यह स्पष्ट किया कि जब लोग एकजुट होते हैं, तो वे अत्याचार का मुकाबला कर सकते हैं।

गांधीजी ने 1930 में दांडी मार्च के जरिए इस आंदोलन की शुरुआत की। ये नमक कानून के खिलाफ था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अनियोजित टैक्स का प्रतीक था। लोगों के मन में इस कानून के प्रति गहरी नाराजगी थी। गांधीजी ने मना किया कि ये सिर्फ नमक के लिए नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह है। जब यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा, तो ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की।

सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और सार्वजनिक सभाएं बैन कर दी गईं। प्रेस पर लगाम कस दी गई और कई बार सरकार ने हिंसा का सहारा लिया। बावजूद इसके, लोग शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग करते रहे। यह कोई साधारण राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह समाज में एक नया बदलाव लाने की कोशिश थी, जो सत्य और अहिंसा में बसी थी।

1931 में गांधीजी और ब्रिटिश सरकार के बीच गांधी-इरविन समझौता हुआ। ये समझौता आंदोलन के अंत का पहला कदम माना गया। समझौते के तहत, ब्रिटिश सरकार ने कई राजनीतिक बंदियों की रिहाई और नमक कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कुछ रियायत देने का वादा किया। इसके बदले, गांधीजी ने आंदोलन को टालने का निर्णय लिया और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए।

इस सम्मेलन में गांधीजी को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कांग्रेस को भारत की प्रतिनिधि संस्था मानने से इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही, मुस्लिम लीग और अन्य रियासतों के खिलाफ चल रही राजनीति ने बातों को और भी कठिन बना दिया। जब वह भारत लौटे, तो पाया कि सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी ठहराया है और कई नेताओं को गिरफ्तार किया है। इस कारण से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हुआ, जो पहले से और भी उग्र था।

दूसरे दौर में आंदोलनकारियों ने सरकारी करों का विरोध किया, स्कूल और अदालतों का बहिष्कार किया, और कई ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। यह न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ा प्रभाव छोड़ने लगा। सरकार ने फिर से आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए, लेकिन लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े रहे।

गांधीजी फिर से जेल में गए, लेकिन उन्होंने वहीं से दलितों के लिए पूना समझौते की कोशिश की। इससे दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार मिलने की उम्मीद जगी। यह आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय की भी ओर बढ़ा।

गांधीजी ने जब जेल से बाहर आकर हरिजन आंदोलन शुरू किया, तो इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को खत्म करना था। यह दिखाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल सत्ता की आजादी के लिए नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी था। कांग्रेस में अलग-अलग विचारधाराओं के बीच मतभेद भी उभरे।

1933 तक आंदोलन की स्फूर्ति में कमी आई और गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना बनाई। इसमें कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करते थे। इससे ये संदेश गया कि स्वतंत्रता की भावना हर एक भारतीय के दिल में घर कर गई है।

हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत का सफर ये बताता है कि इस आंदोलन में लोगों की एकजुटता, साहस, और नैतिकता ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि भारतीय जनता को केवल दमन के सहारे नहीं रोक जा सकता और उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों की मजबूत मांग करने का अधिकार है।

अंततः, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, और अहिंसा के जरिए अन्याय का प्रतिरोध करने की प्रेरणा दी। यह साबित करता है कि एकत्रित प्रयासों से किसी भी सत्ताचारी को चुनौती दी जा सकती है। आंदोलन का इतिहास हमें बताता है कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए एकसाथ खड़े होते हैं, तो कोई भी तानाशाह उन्हें लंबे समय तक दबा नहीं सकता।

गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन न केवल राजनीतिक युध्द था, बल्कि यह समाज को एक नई दिशा देने की भी कोशिश थी। आंदोलन की यात्रा ने दिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ सत्ता में बदलाव नहीं, बल्कि समाज में न्याय और समानता की स्थापना भी है। यह आंदोलन आज भी कई जगहों पर प्रेरणा का स्रोत है, जहां लोग शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय का विरोध कर रहे हैं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत एक युग का समापन था, लेकिन इसके साथ ही स्वतंत्रता की एक नई सुबह का प्रारंभ भी।

अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो. तो इसे अपने दोस्तो के साथ. फेसबुक, वॉट्सएप, और इंस्टाग्राम आदि पर जरूर शेयर करे. हमारा कोरा स्पेस पेज.